身寄りがない一人暮らしの高齢者(おひとりさま)の方は

• 急に倒れて病院に運ばれたら…?

• お金の管理ができなくなったら…?

• お葬式やお墓は誰がやってくれる…?

など、さまざまな悩みや不安を抱えられています。

何か準備しておくべきだということは分かっていても

「どこに相談すれば良いか分からない」

「何から始めれば良いか分からない」

という方も多いはずです。

本記事では、身寄りがない一人暮らしの高齢者の方に起こる問題点とその対策、そして具体的な相談先やサポート内容まで、徹底的に解説していきます。

身寄りがないひとり暮らし高齢者が抱える10の課題

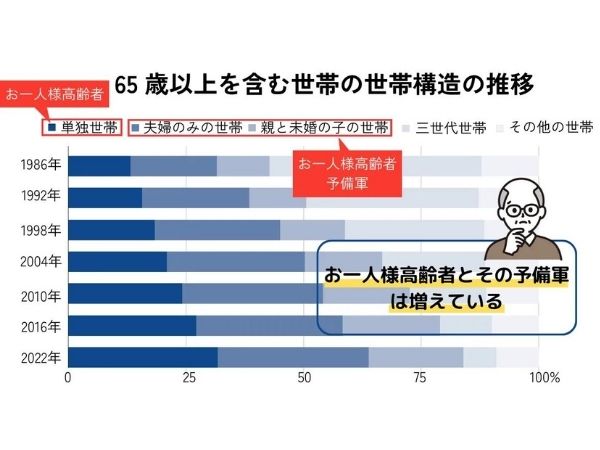

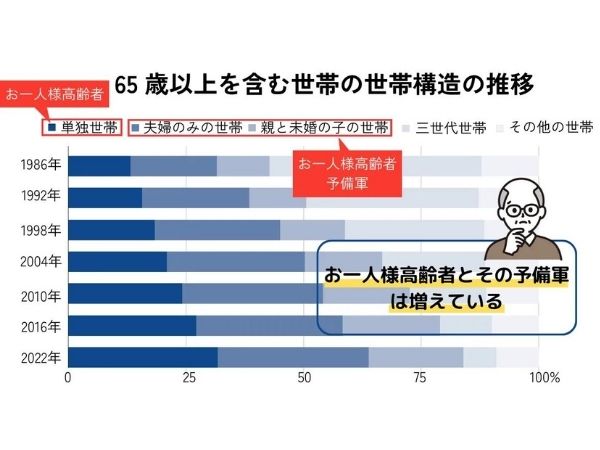

厚生労働省「 国民生活基礎調査の概況(2022年) 」によると、2022年時点で高齢者のみの世帯は1,600万世帯を超え、そのうちの約51.6%が「高齢者のみの単身世帯」です。

高齢化や未婚率の上昇に伴い、身寄りがない一人暮らしの高齢者は今後も増加することが予測されます。

身寄りがない一人暮らしの高齢者に起こる問題点は、以下の通りです。

それぞれについて、詳しく解説していきます。

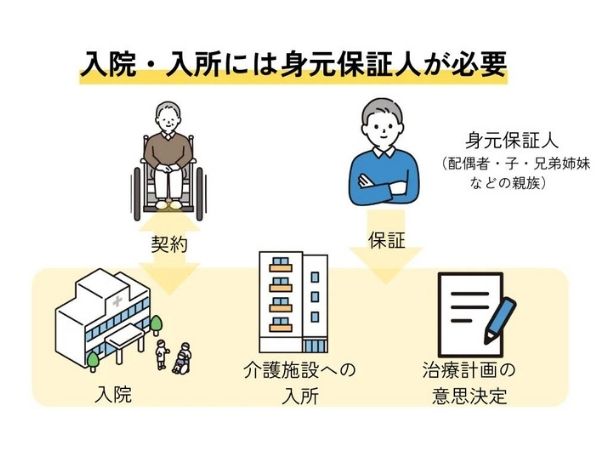

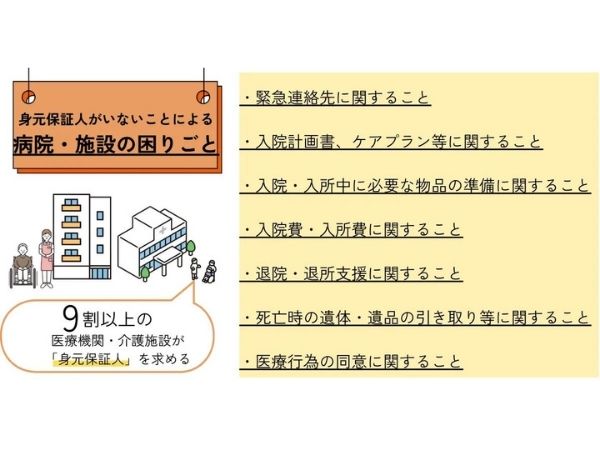

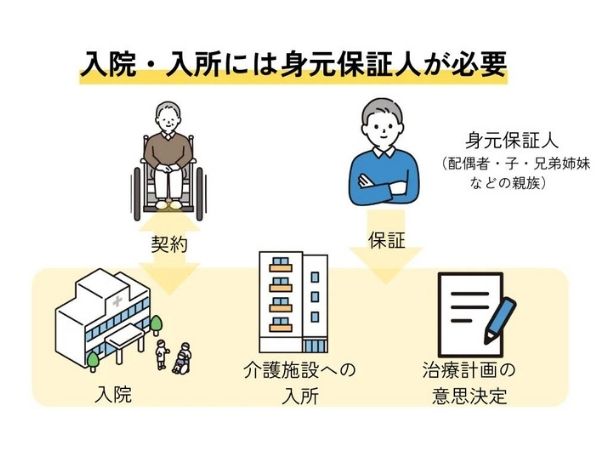

1.介護施設入居時や入院時の身元保証人がいない

介護施設や病院の9割以上が、入居・入院時に「身元保証人」を求めているといわれています。

参考: 高齢者の身元保証に関する調査|総務省

身元保証人が必要とされるのは、介護や医療を提供するうえで、本人の急変時などの緊急連絡先、ケアプランや入院計画に関する判断、入居・入院の費用の確保などへの備えが必要なためです。

身寄りがない高齢者の方は、身元保証人を頼める親族や家族がいないため、介護施設への入居や入院を断られてしまうことが考えられます。

身元保証人がいなければ、本人の判断能力が低下した際に支払い困難となり、入所・入院費用が未回収となったり、退所・退院時や急変・死亡時の対応に関する判断ができずに、病院や施設側が困ることになります。

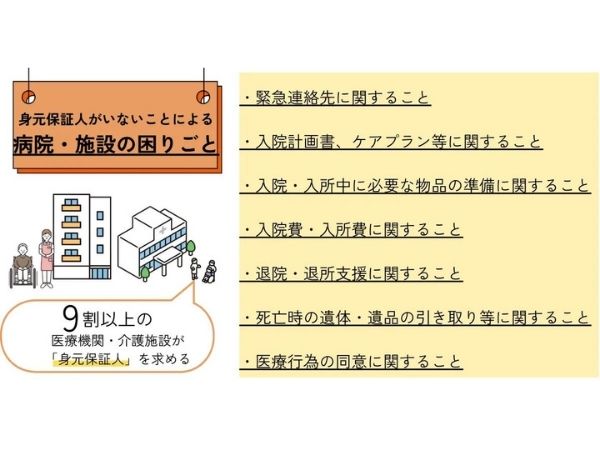

身寄りのない高齢者への対応について、病院・施設が困っていること

- 緊急連絡先に関すること

- 入院計画書、ケアプラン等に関すること

- 入院・入所中に必要な物品の準備に関すること

- 入院費・入所費に関すること

- 退院・退所支援に関すること

- 死亡時の遺体・遺品の引き取り等に関すること

- 医療行為の同意に関すること

よって、身寄りのない高齢者は、身元保証人が立てられずに施設の入所や入院ができない、または手続きが滞ってしまう可能性があるのです。

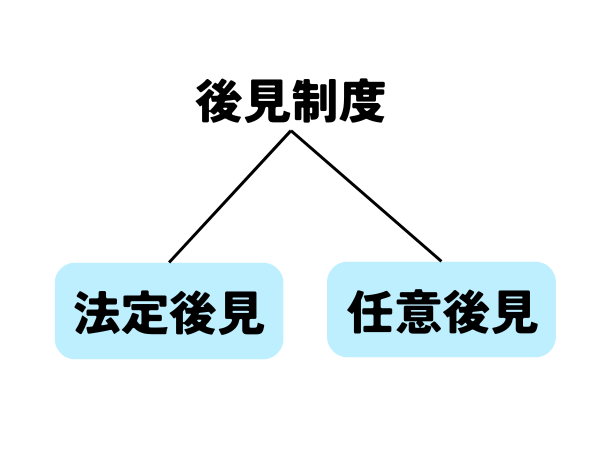

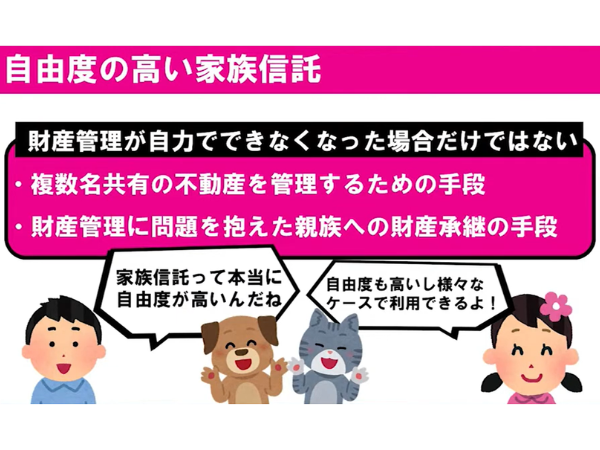

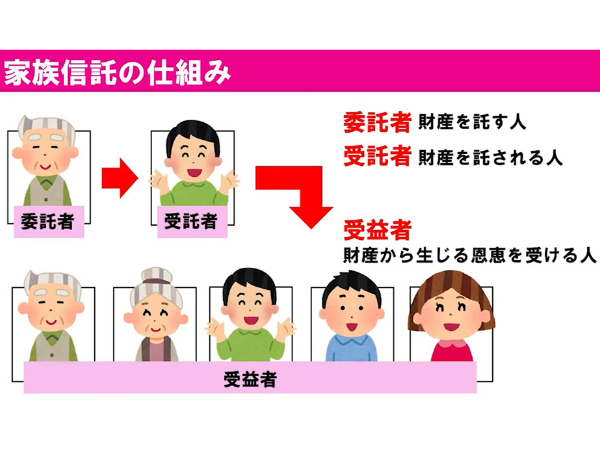

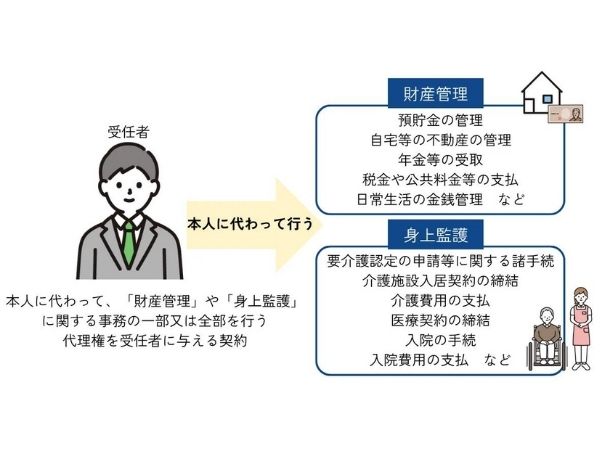

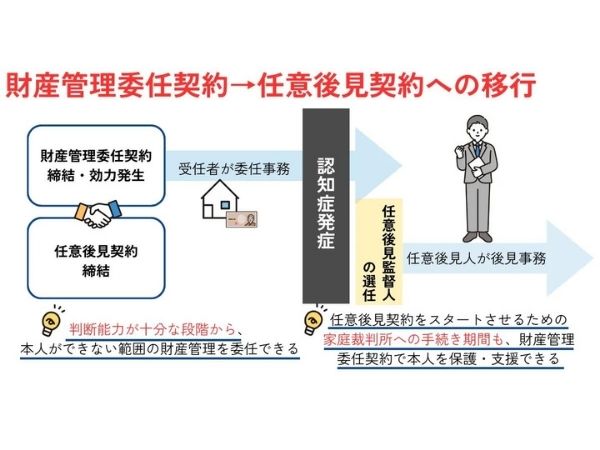

2.金銭管理や各種支払いが適切に行えない

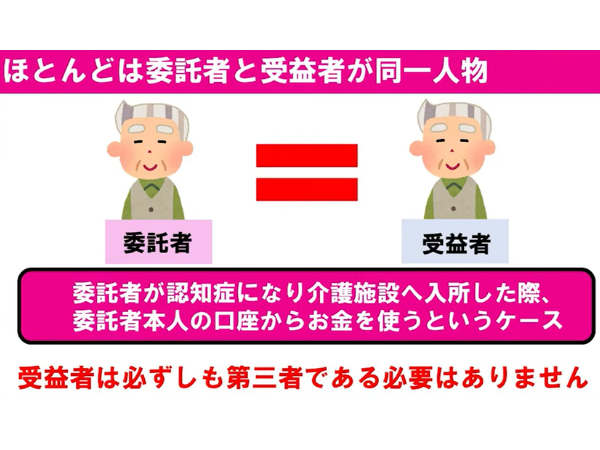

高齢者は、認知症などにより判断能力が低下し、金銭管理や公共料金・医療費・介護費など支払いが適切に行えなくなる可能性があります。

一人暮らしの高齢者は、日常生活での食費・水道光熱費・日用品費など細かい費用も全て自分で管理しなければなりません。

判断能力が低下すると、支払いが正確にできないだけでなく、必要以上に浪費してしまったり、詐欺に遭いやすくなったりなどのリスクも高まります。

また、判断能力に問題がなくても、加齢や怪我、病気などで身体能力が低下し、銀行や役所窓口に出向くことが困難になり各種支払いが行えなくなることも考えられるでしょう。

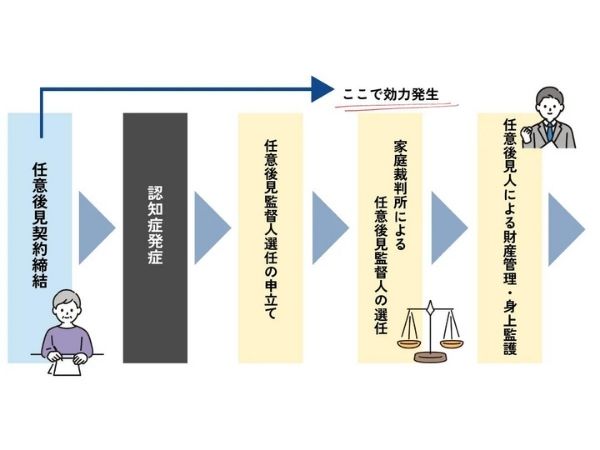

3.認知症になると契約や手続きができなくなる

認知症により意思能力が無くなった場合は、契約や手続きなどの法律行為ができなくなります。

民法3条の2において、以下のように定められているためです。

第二節 意思能力

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

引用:民法3条の2

法律行為には、例えば、所有不動産の売却や贈与、アパート入居の際の賃貸借契約などが挙げられます(民法555条、549条、601条)。

また、本人の財産管理や介護・入院に関する手続きの委任、死後事務に関する委任(詳細は後述)なども法律行為に含まれるため(民法643条)、判断能力の低下により利用できなくなる可能性があり、注意が必要です。

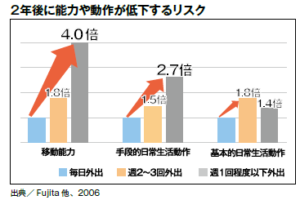

4.体調の変化に気づきにくい

身寄りのない一人暮らしの高齢者は、家族からの連絡や支援がなく、体調の変化に気づかれにくい危険性があります。

高齢になるにつれ、認知症などの判断能力の低下だけでなく、生活習慣病のリスク、身体能力の低下による転倒リスクも高まります。

参考: 公益財産法人長寿科学振興財団

体調の変化や怪我などに気づかず放置していれば、その分進行が早まり容態も悪化しやすくなるでしょう。

その他、判断能力の低下により自身の生活の管理もできなくなり、食生活の悪化や服薬の間違い、火の不始末など、命の危険にもつながる重大な問題です。

5.頼れる人がいないことによる精神的な不安や孤独を抱える

身寄りがないことは、精神的にも大きな不安につながります。

不安や精神的ストレスが積み重なると、認知症だけでなく、うつ病などの精神疾患を引き起こす可能性も考えられます。

参考: 高齢者のうつについて|厚生労働省、高齢期に増加する生活習慣病の医療費|大和総研

6.孤独死のおそれがある

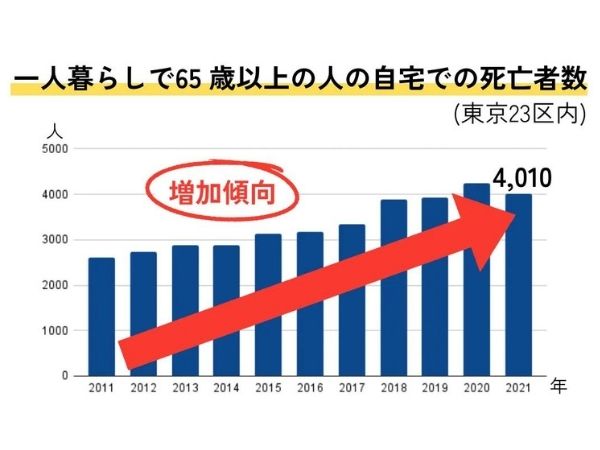

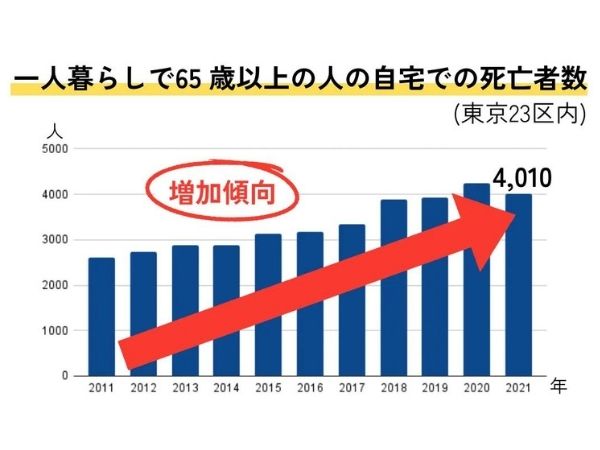

内閣府の 令和5年度版高齢社会白書 によると、東京都23区内における一人暮らしで65歳以上の人の自宅での死亡者数は、令和3年度に4,010人となっており、年々増加傾向にあります。

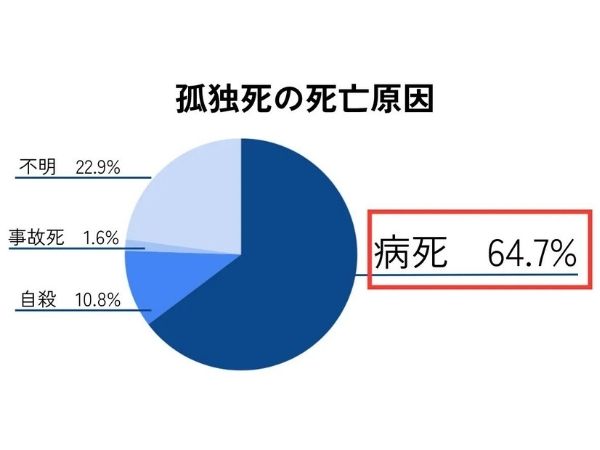

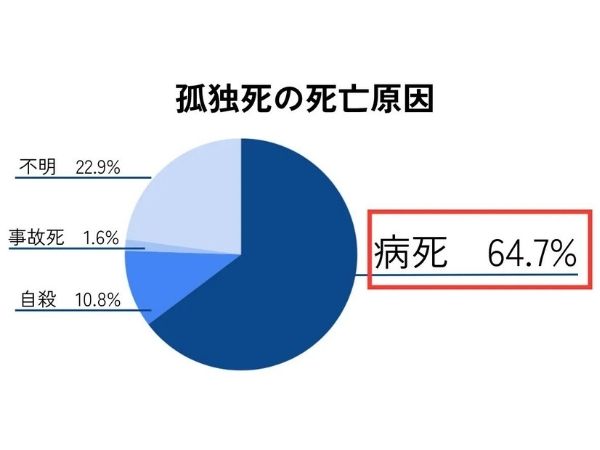

また、一般社団法人少額短期保険協会の第5回孤独死現状レポートによると、孤独死者の死亡原因は「病死」が64.7%と最も多いという結果です。

参考: 第5回孤独死現状レポート|一般社団法人少額短期保険協会

上記の統計は、高齢者に限らず20代以上を対象にした結果ではありますが、対象者の平均年齢が61.6%であることから、高齢者においても孤独死の死因として「病死」が過半数を占める可能性が極めて高いでしょう。

よって、一人暮らしの身寄りのない高齢者が、体調不良を放置しておいたり、介護や医療を適切に受けられないことが孤独死に繋がると考えられます。

孤独死が発生すると、まずは警察によって死亡に事件性がないかの調査、その後に遺族等の調査が行われ、遺族がいる場合は遺体が引き渡されます。

しかし、身寄りがなく一人暮らしであった場合でも、まずは子供や兄弟姉妹などの親族の存在を探すために、一旦警察や葬儀社の遺体安置室にてご遺体が安置されます。

親族が見つかったとしても、疎遠となっている場合はトラブルが起こる可能性もあり、決着がつくまでは死後に1年近く遺体が安置されるようなケースもあるようです。

参考: 引用:国や市町村は死後事務を行ってはくれない|死後事務支援協会

このような事態を防ぐためにも、定期的に高齢者を訪問するなどの見守りサービスや、死亡後の葬儀や納骨などに関しても第三者へ委任しておく死後事務委任契約が重要となります(詳細は後述)。

7.介護や治療が本人の意図しない形で行われる可能性がある

介護のケアプランや、医療機関での治療計画は、本人及び本人の家族や親族の同意のもと決定されることが原則です。

医療や介護においては、本人の意思が確認できないかつ家族がいない場合、本人にとって最前の方針をとることが基本とされています。

参考: 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン|厚生労働省

ただし、認知症やその他の病気が進行し、一度本人の意思能力が低下してしまうと、本人の真の希望や意思を聞くことは難しくなるでしょう。

つまり、本人の意思を確認できずに、本人の意図しない形で介護や医療が行われる可能性があるのです。

代表的な例として「尊厳死」の問題が挙げられます。

尊厳死とは、不治で末期に至った患者が、本人の意思に基づいて、死期を単に引き延ばすためだけの延命措置を断わり、自然の経過のまま受け入れる死のことです。

医師は目の前の患者を延命させることが使命ですが、本人の意思決定を基本とし、医学的な妥当性と適切性をもとに、死期を延ばすためだけの人工呼吸器や胃ろうなどの延命治療を中止することがあります。

ただし、ここで重要となる「本人の意思」や、家族の意見が確認できない場合には、尊厳死が実現されにくいことが考えられます。

よって、本人の意図に沿わず延命治療が行われ続けるという事態にも陥りかねません。

このように、身寄りのない高齢者の方は、自分の終末期医療に関する意思表示についても準備しておく必要があります(対策方法は後述)。

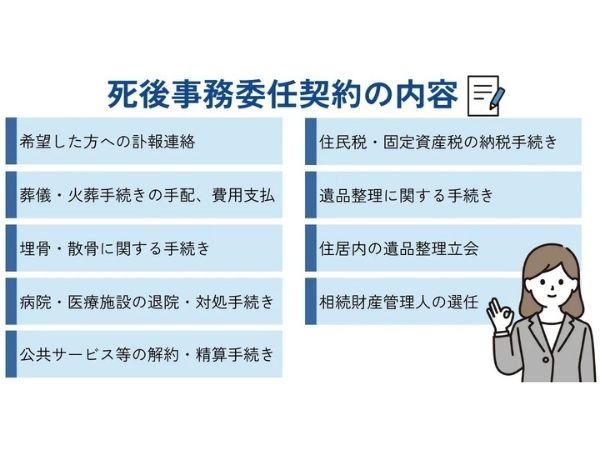

8.死亡後の手続きや遺品整理をする人がいない

お一人様の高齢者の中には、死後事務や遺品整理に関することを不安視されている方が非常に多くいらっしゃいます。

通常、死亡後の手続きや遺品整理については、遺族が手配しますが、身寄りのないお一人様高齢者にはこれらを行ってくれる人がいません。

または、親戚はいるが疎遠であったり、迷惑をかけたくないという想いを持たれている方も多いようです。

身寄りがなく、死後事務について何も対策していない場合、疎遠であっても家族や親族が行う必要性が発生したり、本人の希望を実現することは困難となります。

9.葬儀やお墓の手配をする人がいない

身寄りのないお一人様高齢者の方は、何も対策をしなければ葬儀やお墓に関する希望を実現することも難しくなります。

「葬儀は友人を呼んでたくさんのお花に囲まれて贈られたい」「お墓の場所や墓石にこだわりがある」などの希望を持っていたとしても、相談できる相手がいなければ、希望は実現できずに亡くなってしまうでしょう。

さらに、孤独死に至った場合、遺体の引き取り先がなければ、法に従い自治体が火葬または埋葬することになっています。

また、遺骨の引き取り先もなければ自治体が管理する霊園や、自治体から委託を受けた業者・寺院などに納骨されることになります(行旅病人及行旅死亡人取扱法7条)。

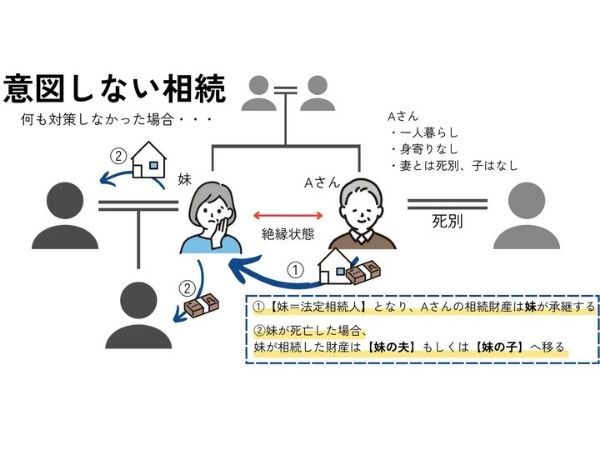

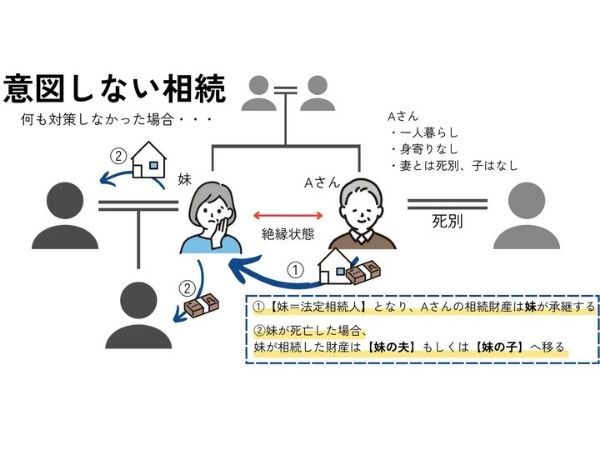

10.遺産が本人の意図しない形で相続される可能性がある

身寄りがないお一人様の高齢者でも、適切な形の遺言がなければ、遺産は法定相続人へ承継されます。

法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で定められます(民法887条の1、889条の1,2、890条)。

現状は身寄りがなくとも、遠方に住む子との関係性が良好な場合などは問題ありませんが、配偶者や親・子がいなければ兄弟姉妹へ、兄弟姉妹もいなければその子や孫へ承継される可能性があります。

「兄弟姉妹とは関係性が良くないため承継させたくない」「特定の団体に寄付したい」などの希望があっても、適切な遺言書でその意思表示ができていなければ、実現することはありません。

また、法定相続人がおらず、遺言もない場合は、国庫に帰属する(国のものになる)と定められています(民法959条)。

以上で解説したように、身寄りのない一人暮らしの高齢者の方には、生活・介護・医療・相続・死後事務など様々な分野で数多くの問題点が発生します。

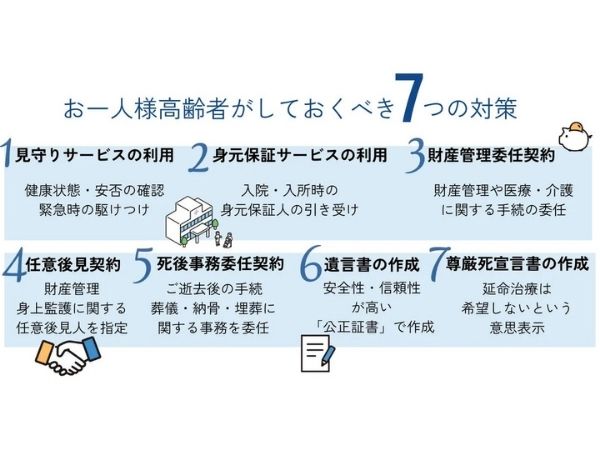

ただし、これらの問題点は、たとえ頼れるひとが近くにいなくとも、適切なサービスやサポートを利用すれば対策しておくことが可能です。

次回は【身寄りがないお一人様高齢者がしておくべき7つの対策】についてご紹介いたします。

続きが気になる方はLINEにて更新情報を配信いたします。

ぜひLINE公式アカウントを友だち追加してください!

参照記事:https://trinity-tech.co.jp/ohisapo/column/3/